A la quête aux champignons !

La Maison de l’Estuaire a fait appel à Olivier Roblot, mycologue amateur et membre de la Société Linnéenne de Seine-Maritime et de la Société mycologique de France, pour démarrer un inventaire des champignons de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. L’année dernière, ce dernier a entamé ses recherches sur plusieurs sites propices arborés, comme le bois de Tancarville (ou bois des écluses), le Marais de Cressenval ou l’Allée des Peupliers (ancienne voie d’accès au bac du Hode).

Mais qu'est-ce qu'un champignon ?

A la différence des plantes, les champignons sont des organismes dépourvus de chlorophylle et puisent directement dans leur environnement les matières nutritives dont ils ont besoin. Présents sur Terre depuis 450 millions d’années, ils ont colonisé presque tous les milieux terrestres et même aquatique, d’eau douce, saumâtre et même marine.

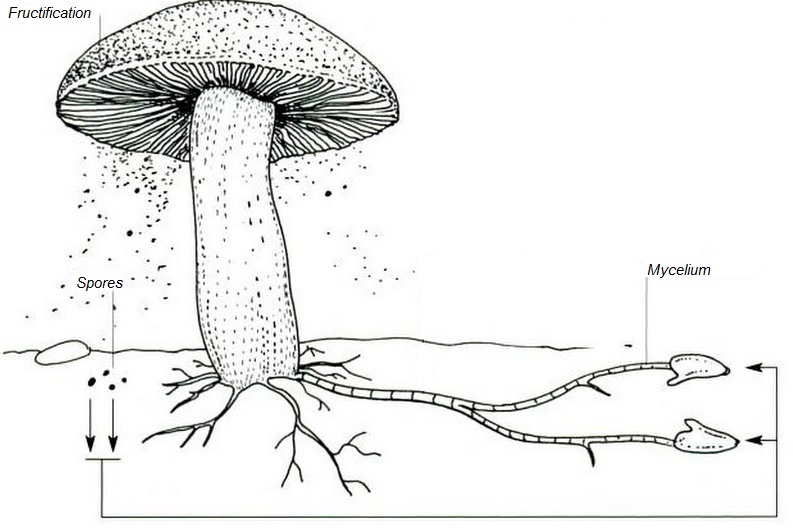

Ce que l’on nomme couramment « champignon » n’est en réalité qu’une petite partie de l’organisme vivant appelée « sporophore » (ou "fructification" sur le schéma). C’est l’organe permettant la reproduction sexuée des champignons supérieurs, qui libère les spores. La partie la plus importante est souvent invisible et cachée dans le sol, elle forme le mycélium. De nombreuses espèces de champignons sont ‘liées’ aux arbres, soit en s’associant à leurs racines, soit en se ‘nourrissant’ du bois mort, ou encore du bois vivant. C’est pourquoi il est fréquent de trouver des champignons à leur proximité, sur les troncs ou sur des débris végétaux.

Schéma simplifié du cycle de reproduction d'un champignon (Encyclopédie visuelle des chamignons)

Des premiers résultats intéressants

48 espèces différentes ont ainsi été identifiées sur les trois secteurs prospectés, des espèces communes à plus rares. Le marais de Cressenval, avec ses nombreuses haies composées de saules, peupliers, chênes ou hêtres est un secteur de la réserve qui présente une belle diversité fongique, avec des bolets, des lactaires, des russules, etc.

Plusieurs espèces communes de bolets ont été observées sur les chemins ombragés du marais de Cressenval, avec par exemple le bolet blafard (Suillellus luridus) ou encore le bolet radicant (Caloboletus radicans), qui est une espèce commune sous feuillus très divers, comme les chênes, les hêtres, les bouleaux ou les tilleuls. Il vient dès l’été en grandes troupes, même par temps sec, souvent en touffes. Son chapeau est beige et ses pores initialement bien jaunes, comme le haut du pied. Sa chair est très amère et bleuit rapidement mais modérément à la coupe. Comme son nom l’indique, son pied est radicant, c’est à dire qu’il prend naissance généralement dans la terre sous la forme d’une pointe. Un des gros bolets les plus communs qui peut toutefois gâcher un repas, du fait de son amertume, s’il est présent dans une poêlée de cèpes.

Parmi les espèces rares, citons par exemple Leucopaxillus tricolor, une espèce exceptionnelle en Normandie et observée à Cressenval ou l’original géastre à trois couches (Geastrum michelianum) avec sa forme d’étoile, peu commun en Seine-Maritime ou le Polypore du Frêne (Perenniporia fraxinea). Ce dernier forme de larges consoles pérennes et noircissantes à la base de nombreux feuillus, tels que le frêne, comme son nom l’indique, mais aussi sur peuplier, robinier ou sur chêne comme en forêt de Montgeon. Il est assez rare dans notre région mais bien présent tout le long de l’Allée des peupliers.

Les prospections vont se poursuivre en 2025 avec peut-être de nouvelles découvertes à la clé.

Scientifique